<英語への注目が日々高まっている>

近年のグローバル化に伴って、楽天やユニクロが社内公用語に英語を起用したり、小学校での英語学習が必修化されたり、大学入試センター試験でリスニングが導入されたりと英語の重要性が高まっています。英会話教室が主要駅だけでなく中規模・小規模な駅前にも当然のように設立され、電車では英会話教室の車内広告が目立ちます。アプリや携帯ゲーム機でも英語学習ツールがたくさんリリースされています。

この流れは日本国内にとどまらず、アジアを中心に世界的な流れとなっており、中国や韓国からは毎年たくさんの学生が英語圏に留学しています。

<なぜ、英語を学ぶのか?>

人々はなぜ英語を学ぶのでしょうか?

もちろん、純粋に英語が好きな方や洋画を字幕なしで見たいといった気持ちもあるでしょう。しかし、多くの場合はキャリアアップや就職に英語が直結するからだと思います。

この影響は、以前にも増して顕著になってきているでしょう。英語が出来る事で、国内での職の選択が広がるばかりか、外資系企業への就職、海外への転勤や出張などでも活躍できます。インターネットの普及によってグローバルビジネスも増えてきました。このような流れの中で、社内公用語を英語にする企業が増えているのでしょう。

グローバル化社会の中で聴覚障がい児の英語教育は…?

英語が社会進出において大変重要な要素となる中で、聴覚障がい者・聴覚障がい児を取り巻く環境はどうでしょうか?

<言語習得の壁>

まず、考えられる事に言語習得の壁があります。手話を母語とするろう者にとっては、日本語は第二言語となります。最近は若者を中心に日本語を母語とする聴覚障がい者も増えていますが、やはり手話を身に付ける聴覚障がい者が大半でしょう(軽度の方はそこまでではないと思いますが。)。昔のろう学校では日本語学習に相当数の授業時間を割いたそうですし、手話と日本語の二つの言語を身に付けるだけでも大変です。そこに持ってきて、さらに英語を学習するわけですから聴者よりも大変な事は言うまでもありません。

さらに、英語を手話で教えてくれる場所は多くありません。そうなると、(生活言語だとしても)第二言語である日本語で、第三言語の英語を学ぶという事になります。私もアメリカ留学中に第二言語の英語で、第三言語のスペイン語を学びましたが苦労しました。

<通訳の壁>

英語と日本手話間の通訳が出来る人は、ごくわずかしかいません。手話通訳者もそこまで多くないですし、その中で英語がビジネスレベル・学術レベルで出来る方を探すのは至難の業です。更に、同時通訳には言語能力とは別に通訳スキルも求められますから、神業の領域になります。

出来る人が少ないとなれば、スケジュールの確保から費用までろう者の負担は膨らむ一方です。英語⇔日本手話通訳の不足は、ろう者の国際社会進出では課題の一つとなるでしょう。

<リスニング>

TOEICや英検などの試験において、聴覚障がい者はリスニングで不利、あるいは受験自体が不可能になります。実際に英語検定に関しては、過去に大きな運動に発展したため、現在ではテロップや強音による特別措置があります(2012年障がい者に関する特別措置要項・PDF)。しかし、依然として障害者雇用枠にも関わらず、TOEIC700点以上を求める企業が多くあります(TOEICの性質上、リスニング抜きでは495点以上は不可能)。ろうの友人が外資系企業約10社に障害者枠でエントリーしたそうですが、TOEICの点数が低い事を理由に1社も面接に進めなかったそうです。始めから聴覚障がい者は足切りされているというのが現状です。ライティングは十分にできるというろう者もいます。しかし、彼らには働くチャンスすら与えられていないわけです。

グローバル化そのものに反対しているわけではありません。英語が広がる事で便利になる面もたくさんあると思います。ただ、聴覚障がい児・聴覚障がい者が置き去りにされるような社会には絶対にしたくないと思っています。

ここまで色々と述べてきましたが、私自身まだまだ答えが見出せているわけでも、何かプロジェクトを始められたわけでもありません。ただ、この問題はシュアールとしても重要な課題であり、取り組んでいくべき問題だと思っています。実際に、聴覚障害英語教育研究会という組織があり、聴覚障がい児・聴覚障がい者に対する英語教育に関する問題が議論されています。私も2010年7月よりメーリングリストに登録しています。

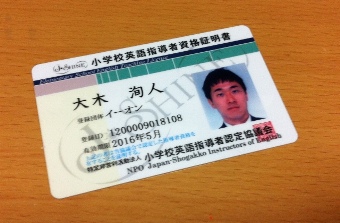

ひとまず何かできる事をと思い、小学校英語指導者を取得しました。まだまだ専門分野ではないので、すぐに何が出来るわけでもありません。しかし、いつか英語教育の分野でもソリューションが提供できるように今から少しずつ頑張っていきます!.